釧路市鳥獣被害対策

(エゾシカ肉で町おこしを)の視察

2013年11月20日(水)

<視察先>

●北泉開発株式会社

●釧路市役所産業振興部産業推進室

2013年11月20日

野生のエゾシカを生きたまま捕獲し、一時牧場で養鹿(ヨウロク)してから、ジビエ肉として販売し、市民の食卓にまで浸透させることを目標に積極的に取組んでいる釧路市にある北泉開発株式会社と釧路市役所に活動状況の視察調査してきました。

愛知県でも近年、イノシシ・シカ等の野生鳥獣による農作物被害は深刻化し、愛知県においても年間約6億円の被害があり、大きな問題になっています。本県では年間約8000頭ものイノシシを捕獲して殺傷処理しているというのが現状で、その費用も莫大なものになっています。そんな状況の理想的な対策として愛知県は三河地方の野生のイノシシやシカの肉を『県産ジビエ』として家庭の食卓でも美味しく食べてもらう取組に力を入れています。

しかしまだまだ消費者に対する周知も広く行き渡っておらず、安定した流通システムも確立されていないのが現状です。

ぜひ、他県のいい取組を愛知県でも取り入れ、独自の方法で鳥獣被害の軽減とジビエの普及により一層の力を注いでいただきたいと思ってます。

以下に釧路市でエゾシカ肉の普及に取組んでる中心的な人物である北泉開発株式会社の統括本部長さんのインタビューと、釧路市役所の産業振興課のご担当の職員さんのご説明をまとめてみました。

現在の状況

・全国から視察に来ていただいている。静岡県富士宮市(市議会、環境委員会)、長野県(県議会)、高知など・・被害対策が多く、農林はない。環境系の委員会が多い。

(愛知では農林が多い)北海道も農政部は無関心。道庁の水産林務部は、最近被害対策に乗り題している。エゾシカ対策室は環境生活部に属している。今まで予算がない部であったが、「シカの日」では1億予算が出た。

「シカの日」(エゾシカ対策室主催)について

電通が受託をして、曽我部様としては釧路地区の「拠点」として動いた。(電通は支店がなかったため)地元企業が代理店として動いたため、釧路は参加店が多かった。

逆に電通の支店がある、旭川や函館は、参加店は少なかった。

札幌は参加店数が多いが、「シカの日一日だけ参加、シカ肉提供」の店舗が多い。

☆スライド説明

☆雄阿寒湖から見る風景

シカの食害で、一部が禿げている。

観光地でありながら、ほとんどが立ち入り不可の地域である。自然が非常に守られている。一説には酸素の濃度が高いとも言われている。反面、エゾシカにとっては過ごしやすい場所である。エゾシカの、知床・日高・大雪に次ぐ四大生息地の一つである。

☆エゾシカとの歴史

アイヌ民族からみると、動物(熊・ふくろうなど)は神として崇める場合が多いが、シカは神として崇めていなかった。アイヌ語の「シカ」は獲物という意味。昔から良く食料として使われていた。鹿の付く地名が北海道は多い。松浦武四郎の「蝦夷日誌」1863年に書かれたものに「全山赤く見えたものはすべて鹿であった」という記述がある。かつてシカはものすごく多かった。

長野県の諏訪神社で出している「鹿食免」という免許を出している。農家には鉄砲を持たせ、鹿やイノシシを打たせていた。つまり、鹿を食べていた歴史は非常に長く、食べていない歴史はむしろ短い。

明治時代、新千歳空港付近に、北海道開拓使が運営するシカ肉工場があった。肉はアメリカに、皮はフランスに輸出していた。また、当時の清(中国)にも角を輸出していた。何故そんなことを行ったかというと、開拓団で来られた方々が、木を切って畑を耕し、収入を得るまで何年かかかる。そのつなぎの手段として鹿で生計を賄っていた。鹿を捕まえて外貨を獲得する、という方法が当時政府をあげて、奨励されていた。

ところが、鹿は一気に激減してしまう。何度かの豪雪(人間もかなり死んでいる)・乱獲によって・シカは絶滅の危機にさらされる。この間60年間禁猟となる。この間に家畜が入ってきて、テーブルミートからはすっかり忘れ去られてしまう。これが北海道におけるシカの歴史である。オオカミによる絶滅説をあげる人もいるが、オオカミはそんなに食べないので、人間が利用しなくなった事が、鹿の増加の一番の原因と考えられる。

☆奈良・愛知の鹿と、エゾシカは違うのか?

全て日本鹿の亜種になる。14種のうち、日本には8種類存在する。

屋久島の鹿は、40㎏しかない。それぞれの違いの大きな特徴は、大きさである。同一亜種の場合は、ベルマンの法則に従い、北に向かうに従って大きくなる。エゾシカは最大である。エゾシカは100~150㎏ある。

☆馬と牛とどちらが近いのか?

牛に近い。偶蹄目・胃が4つあり、牛に非常に近い。

外見は馬に近い。

☆シカの角について

オスにのみ生え、毎年生え変わる。角の分岐の数により、年齢がわかる。夏毛にはバンビのように斑点が生ずる。

立派な角によってオス鹿の強さが決まる。

☆シカの寿命は?

野生の場合、平均3~4歳である。たまに5,6歳の個体もいるが、まれである。

メスは、2歳から3回くらいは子供を産む。

最近は温暖化により死亡率が下がり、健康寿命が長くなっているのも、増加の一因とされている。

☆農作物の被害額の基準は?

農林被害額:農家の申告による。

「この作物がちゃんと成長していたらこれだけ食べられたのに、うちは○○万損しました」という自主申告による。中には面倒くさがって申告しない方もいる。

農業被害は、実際に出ている額よりもかなり高いと思われる。

林業被害額:植林したものが被害を受けても報告されない。次に植え替える時に始めて、被害額として報告される。それはおかしいということで、算定の方法も変わってきている。今になって林業被害額が増えてきたのは、カウントの方法が変わってきただけで、昔から被害は受けている。

総合的な被害額:現在60億超と言われているが、天然木も含めると、何百億という額になるはずである。

☆個別被害について:牧草

鹿は前歯がないので、伸びた牧草は食べ辛い。新芽のような牧草のみをどんどん食べてしまうので、残った成長した牧草は、牛も食べ辛い。牧草は栄養価が高いので、酪農地帯とエゾシカの被害は一致している。(特に東部)

☆シカの個体数について(東部)

☆余談:ししゃもについて(釧路市役所島田様)

北海道は昔から原料を安く買われ、本州で加工され高く売られている経緯がある。例えば辛子明太子のタラコ、馬刺しなどがそうである。

シシャモはむかわが有名であるが、実はむかわのシシャモは釧路産を使っている事が多い。そんな事から、釧路市役所では、釧路産シシャモをアピールする名刺を使っている。

☆森林のシカ被害調査および対策

前田一歩園(森林管理財団):阿寒湖のほとんどの面積を管理している。

前田一歩園が平成4年から5年間かけてシカが好むオヒョウ、ハルニレの木だけを対象に調査したところ、

96000本 4万㎥の地域において木が枯死していた。

☆前田一歩園の取組

曽我部様スライド資料より

・ネット巻き:

それを受けて、樹にネットを巻く対策が取られたが、対象となる木・面積が非常に多く、大事な木(この樹が枯死すると周りに重大な影響を与える)のみを対象に施している。

この取り組みは継続的に行われている。

・有害駆除:

阿寒湖は鳥獣保護区であるが、特別な許可をもらってハンターに依頼して駆除を行った。(5年間)

中止したのは、ハンターが駆除すると、その期間はシカが寄り付かなくなることと、観光地のそばで鉄砲の音がするのはいかがなものかと苦情が出た。前田一歩財団様自体も動物愛護的団体であるので、5年間で中断した。

・給餌:

シカは冬季に餌がなくなり、山から下りてきて樹の皮を食べる。そのため、給餌を行うと効果が出る。但し、鹿の個体数は減らないし、本来栄養不足で死ぬ個体も力を蓄えて死なない結果になってしまう。周辺の町村からは、「阿寒湖でシカを増やしている」と揶揄されたこともあって、給餌を行うからには駆除も行わないといけない事情が出てきた。

・罠による捕獲:

上記の経緯もあり、駆除のため「囲い罠」による捕獲が試された。専門家は「理論上無理だろう」との見解であったが、前田一歩財団の方は「シカを捕まえることはできる」と考えていた。ただ、「捕まえたシカをどうするか」という問題が出てきた。

それらの問題を、旧阿寒町が引き継いで、シカの生態捕獲・食肉への展開と続いていく。

曽我部様スライド資料より

☆釧路市(旧阿寒町)が他地域に先駆けて行った事業

供給対策として

・囲い罠による生態捕獲

・食肉を目的としたエゾシカ牧場

捕まえたエゾシカを養鹿する試みがなされた。

需要対策として

・エゾシカ肉を使用したご当地グルメ

平成15年、エゾシカバーガーをご当地グルメとして全国に先駆けて試みた。

・学校給食への採用

小さい町にかかわらず、16000食を提供した。

供給・需要対策のバランスが良いのが釧路市であった。

☆エゾシカバーガー開発の経緯

☆きっかけは町おこし・・地元食材へ

当時曽我部様は阿寒商工会議所青年会会長であった。

「町を元気にさせる」ために何ができるかいろいろ考えたところ、食を使った町おこしだろうということに行き着いた。記者の方に当時盛んに言われていた「スローフード」について聞き、地元の食材を探した。昔からこの地域のみでしか食べられていない食材などを探してみた。

阿寒湖の「ヒメマスごはん」、(炊くとヒメマスがピンクになり美しい)浜中の「チンチン鍋」(スケトウダラ)などを集めて地元でイベントを催したところ、好評であった。

但し、この地域でしか食べられないのにはそれぞれ理由があり、値段が高かったり量が少なかったり、ある一定の時期しか食材が採れなかったりする。また、「ツブの味噌汁」などは希少性が高く、町おこしには向かない。

もう一つの理由としては、地域のイベントにおいて、小さい子供があまり喜ばなかった事があげられる。魚介類は、子供にはあまり喜ばれない事がわかった。

上記の調査を鑑み、スローフードを提唱し、すでに現代化している家庭の食事を変えようとする試みは、難しい事がわかった。

それではと、子供達に人気のある大手ハンバーガー店を調査したところ、地元の食材は一切使われていないことが分かった。

それでは、地元の食材を入れたハンバーガーをいっその事作ってみたらどうか、というのがエゾシカバーガー開発のきっかけである。

・地元食材を使った商品開発に着手

地元のシェフに、地元の食材を使った商品の開発を依頼した。ところが、「地元の食材を使った商品を、地元の人が買わないのではないか。(例えばサンマ、山菜など)地元の人は、珍しくもない地元の食材を食べない」とほとんどのシェフに言われてしまった。

そんな時、地元のANAクラウンホテル釧路 総料理長の楡金様が、地元の食材を使ったフランス料理を出していると聞いた。その際「この人しかいない!」と思い、訪ねて行った。今思うと、フランス料理のトップシェフに「ハンバーガーを作ってください」とお願いしに行ったのはかなり無謀な事であった。その際楡金様に言われた事は、「それでは食材はシカにしてください」だった。

その当時、曽我部様にとってシカなどとは、頭の片隅にもなかった。阿寒牛、白糠の羊、標茶町には良い牛がいるし、阿寒ポークなどを考えていた。しかし、その当時シカは町で有害駆除で2000頭近くのシカを駆除料金・ゴミ処理料を負担していた。原料は無料であるし、町も負担が軽減されるので、一石二鳥だと思った。

それで試作品を作っていただくことになった。

・エゾシカバーガーのデビュー

曽我部様スライド資料より

二回目のイベント(釧路の全日空ホテルで行った「スローフードフェスタ」、釧路商工会主催)で、開発したエゾシカバーガーの試作品を初めて出品した。根室管内も合同だったので、花咲のカニ、尾岱沼のシマエビ、羅臼のホッケ(いずれも本州では超一級のブランド品)も出品していた。しかしながら、積極的にPRした甲斐もあり、マスコミはエゾシカバーガーに注目していた。イベント前日は眠れなかったが、当日一番先に200食がなくなった。そのイベントは、試食は全て無料であった。

その際のアンケートでは、ほぼ9割の方が「おいしい」との評価だった。

曽我部様としては絶対的な確信があった。なぜなら、大手のハンバーガーチェーン店は、全部冷凍であるが、エゾシカバーガーは全日空ホテルが作った作り立て、しかもパンは当日朝焼いたもの、野菜は地元の新鮮なものであり、まずいわけがない!と思っていた。

ただ、「エゾシカ」という食材に対して手を出してくれるか、が不安だった。

その後何回も試食会を行ったが、一つだけルールを決めた。

「エゾシカ肉が嫌いだという人には、多少無理にでも勧める。ハンバーガーが嫌いだ、という人には絶対に勧めない。」(まずい、という評価が流布されてしまう)

・マーケティングでわかってきたこと・その後の戦略

このようなイベント・アンケートを繰り返すことによって、莫大な量のマーケティングができた。エゾシカに関するマーケティングは、今までどこもやった事がなかった。

エゾシカに関して、「エゾシカを食べたことがある人・ない人」に分かれるが、食べたことのある人は、評価が「おいしい・おいしくない」と、両極端に分かれる。食材で今までこんなに両極端な意見が出るものはなかった。

その理由として、ほとんどが「他から(ハンターから)貰ったもの」という理由が挙げられる。ハンターさんは、身内には美味しい部位を分けるが、他の方にはかたい、美味しくない部位を譲ったりするため、「まずい」という評価につながっていることがわかってきた。

そのマーケティングの結果が出たことにより、次の戦略をうつ戦略が見えてきた。これらのマーケティングの積み重ねは、自分達の財産だと思っている。

・マスコミへの積極的な働きかけ~全国的に有名に

これらの努力が実り、最近ではみのもんたの朝ズバや、モコズキッチンなど、TVほぼ全局の番組に取り上げられ、積極的に出るようにした。Yahooのトップページにも二回写真付きで出たことがある。

・苦情への対処~丁寧に説明を

ただ、全国の動物愛護団体から、苦情が来るようになった。

その結果、全日空ホテルは発売を辞めることになった。

ホテルは本社、曽我部様の自宅、商工会にも苦情の電話が来た。その際「北海道の現状、どうして駆除が必要なのか、食用が有効活用になっていることを、丁寧に説明してください」とお願いした。

苦情は全日空ホテルと釧路商工会に来た。苦情が収束するまで1年位かかった。

今はシカは世界的にみると高級食材であり、北海道では食害になっている、ということが周知されてきており、苦情はほとんどなくなった。

曽我部様スライド資料より

☆阿寒町エゾシカ研究会の発足

・発足のきっかけ~原料不足

当時行政は、積極的に援助してくれた。当時北海道としても有害駆除をしており、「駆除した個体を一手に引き受けてほしい」との申し出があった。

阿寒町の業者さんに引き受けをお願いしたところ、「個体の状態が酷く、使い物にならない」とのことだった。駆除する側は食肉になることは意識しておらず、とても使える状態ではなかったとの事だった。

せっかくマスコミにも取り上げられ、話題にもなっているのに、原料がないと製造が出来ない。どうしようかと商工会で協議した際、「地元のハンター、猟友会にお願いしよう」ということになった。

その際、曽我部様が一番自分が功績だと思えるのは、町が一体となって取り組む「阿寒町エゾシカ研究会」を作ったことだとの事である。この町を活性化しようとしてやっている事なので、風上から風下まで一本化する必要があった。風上は猟友会、前田一歩財団、風下は商工会で、真ん中は自分達(曽我部様)である。これらが一本化して取り組もうとして作ったのが、研究会である。

猟友会に駆除をお願いするだけでは、「お願いされてやっている」という意識から出ることはない。自分たちは町の活性化のためにやっているのだから、「お願いしてやっていただく」という考えはおかしい。全員で取り組む、という体制にできないか、という考えから、研究会を立ち上げた。

研究会があったため、例えばハンターさんたちも当事者意識が生まれ、「町の活性化」に貢献している、自分たちが撃った肉は、ちゃんと地元が消費してくれている、という意識が生まれた。

・ジビエ関連事業を考えている方へのアドバイス

失敗している所を見ると、どこかが足りない事がわかる。

例えば、補助を受けて食肉の処理場を作るが、原料が入ってこない。もしくは、原料が入ってきても、売り先がない、などの例が見られた。(鳥獣被害防止特措法などにより、補助金が出るため、すぐ処理場を作ってしまうため)

釧路市の場合は、シカを捕獲して、加工までできる。そこから先が出来ない!という場合は、組合に任せて、組合が買い取り、売り先を確保する等、町が一体化して取り組んでいる事により、補い合って進めてこられた。

特に本州でやる場合に気を付けたほうが良いことは、「シカがジビエだから流行っている」と思って始めても、原料が入ってこないことで失敗する事例が多々見られるとの事であった。シカ肉が一般化することにより、以前よりもはるかに高い衛生レベルも求められる。

・食肉原料を仕入れる際の厳しい制約

スライド左側部分にあたる、許可ハンターによる一般狩猟の部分:

本州から来たハンターさんからは、食肉を買い付けていない。

一般のハンターさんには食肉にするためという意識が少ない。また、運び込まれたシカが生きている時に弱っていたか、病気であるかということは、買い付ける側としては、判断できない。信頼関係も鑑み、食の安全のために、より厳しいルールを設けることにした。

☆エゾシカの処理過程

曽我部様スライド資料より

・北泉開発の画期的な取り組み

スライド右側部分:

1月~3月の期間においては、山・森において囲い罠を用いてシカの生体を捕獲、牧場にてしばらく養鹿し、食肉に加工するところは、全国で初めて行った。

・囲い罠の工夫

曽我部様スライド資料より

囲い罠にシカが入ったのをカメラで確認し、扉を閉める。そのシカを仕分けスペースに追い込んで捕える。最初のうちは、追い込んだオス鹿が暴れて、他のメス鹿を殺してしまったりした。また、オス鹿が暴れて、人間が危険にさらされることもあり、獰猛な個体は横から逃がす扉を設けるなど、試行錯誤の上、今の罠の形態が生まれた。以前は現地で毎回建設していたが、現在はトラックで持っていて組み立てる、労力を省いた形となった。

この罠は組合と前田一歩財団さんの知恵を結集した結果であり、貴重な知的財産だと思っている。

北海道の鳥獣保護区に罠を仕掛けることにより、比較的容易にシカをとらえる事が可能となっている。以前住宅地のすぐ近くで仕掛けたことがあったが、とらえる事が出来た。今年は釧路湿原国立公園内で罠をしかける予定でいる。

・養鹿する際の苦労・工夫

捕えたシカを、良かれと思って広い檻に入れておくと、次の日に全頭死んでいる事があった。大学で検査してもらうと、診断は「捕獲時のストレス性ショック死」であった。シカは非常にストレスに弱い生き物で、養鹿を始めたころは、シカを死なせてしまったりした。輸送の際も、広い檻で動くと死んでしまうので、狭い檻にギッチリつめて載せ、暗くして運ぶなどの工夫が生まれた。今はほとんど死ぬことはなく、知床の牧場まで二時間半かけて輸送しても大丈夫になった。

今はシカがもっとも少ない時期で、次回出荷すると、ほとんど養鹿されている個体はいなくなる。ただ、翌年に牧場にくるシカのために10頭前後個体を残しておくと、新しいシカが安心するなど、ノウハウもついてきた。

餌を与える場合も、餌場にオスの角が入らないようにして、弱いメス・子供も十分餌が食べられるようにするなど、工夫を重ねている。

シカは慣れないといわれていたが、そんなことはなく、餌を与えると人になれる。また、耳票を全頭つけるようにしている。

一時シカは600頭超えていた。しかし、研究結果によると、シカは餌を与えても、そんなに太るわけではなく、味が良くなるわけではない。そうなると、味が良い1月~2月(捕獲したばかりの時)に、状態の良いものは出荷してしまうという方法に代わってきた。3月になって、痩せてきた個体を餌を与えて飼う様にしている。

・食肉としてのシカの管理~レベル分け・小売価格など

年取っているものなどは、加工品としては優秀である。缶詰の原料などにしている。

全ての個体が同じように扱われるわけではなく、個体の状態・年齢・大きさなどによって、人間が食べる用途・ペットフードなどに分けられている。肉は組合でS,A,Bとランク付けしている。Sは4歳以下ではあるが、年を取ったBレベルは個体が大きく、結果的には同じ位の利益が得られる。

3,4歳までが一番おいしいとされている。

逆に缶詰は、硬い肉でないとボロボロになってしまい、かえってうまくいかない。

シカ肉の単価は、上手に売ると、キロ2000円である。

60キロのメスから、20キロの肉しか取れない。上手に売った場合、4万くらいになる。

どうしても、売れる部位と売れない部位が出てきてしまう。

現在は6割は食肉の卸にだしており、そうなると単価はガクッと落ちる。

スーパーでは枝肉で買ってくれるので、価格設定は安くなる。小売価格としては、100gで200円位で供給されている。

(参考価格:愛知のイノシシは、100gで1000円位)

・後続業者へのアドバイス(その2)

ジビエとして認知させることは大事。そんなに儲かるものでもない。だが、一人でも多くの人に食べてもらうのが自分たちの役割だと思っている。

よく言われるのが、「人は12,3歳までに味覚が出来る」と言われている。それを知って、学校給食への導入を考えた。学校給食で食べた子供たちが大人になって、子供たちに食べさせる・・その位の長期計画でやるつもりだった。

学校給食を実現するためには、衛生が大変だった。

・エゾシカは有効活用されているか?

曽我部様スライド資料より

エゾシカの捕獲数は、スライドの様に年々増加しているが、処理割合はほとんど増えていない。すなわち、ほとんどがまだゴミとして処理されている。

曽我部様は有効活用を前提とした捕獲でないと、ただゴミを増やすだけだと主張している。

曽我部様の会社では原料(シカ)が足りない状態なのに、一方自衛隊まで動員してシカを撃って駆除(廃棄)している。この状況を抜け出すには、まず食の安全性を確立するのが一番だと思った。

・食の安全性への取り組み

曽我部様スライド資料より

家畜とシカはどう違うか?

・適用される法律の数が違う!

家畜は、「と畜場法」と「食品衛生法」で守られている。

シカは、食品衛生法でしか守られていない。

食品衛生法は、肉になった後でしか守られていないので、シカが肉になる前に、個体が病気になっているかなどをチェックする機関がなかった。

チェックする機関がないと、シカ肉が安全かどうか、疑われても仕方がない。

と畜場法に匹敵するものをつくるべく、北海道ではエゾシカ協会、曽我部様が中心となり、エゾシカ衛生処理マニュアルを作成した。

現在認証を受けている施設は38施設ある。

曽我部様スライド資料より

一般的なハンターの施設はこの程度でしかない。

北泉開発では、銃弾の混入を防ぐための金属探知機・清潔な洗浄のための電解水製造器などを装備している。加工施設だけで2千万、機械で1千万位かかる。

曽我部様スライド資料より

急速冷凍でないと、ホテル等はもう受け付けてくれない。

牧場等すべて含めて1億弱はかかっている。

エサ代のコストは年間50万~100万位かかる。

仮に1頭を1年間買うと1万かかるが、常にサイクルしているので、一頭月1000円弱、いかに早く出すか、を心掛けている。

しかし、どうせ少し残すので、観光牧場の設置、バーべキューが出来るレストランも計画している。

・他府県の衛生管理マニュアル

曽我部様スライド資料より

・製品のトレーサビリティ

曽我部様スライド資料より

何かあった時にこの作業をやっていないと、全量廃棄させられる。自分を守るためにも、トレサビリティは必要。

・牧場ものと、野生のものはどちらが美味しいか?

やわらかくて癖がないほうが良いなら牧場もの、

肉のしまり、味わいが良いなら野生のものが良い。

・釧路の地域としての取り組み

曽我部様スライド資料より

釧路栄養短期大学の先生方が、初めてエゾシカの栄養分析を行ってくれた。

釧路FMでは、3年間にわたってエゾシカの番組を続けてきてくれた。

・シカの日プロジェクトでは、他の地域よりはるかに多い店舗が協力した。

曽我部様スライド資料より

・小学校の栄養士さんが、保護者向けに食育便りでエゾシカの記事を取り上げてくれた。

曽我部様スライド資料より

曽我部様スライド資料より

・一回小学校で金属片が鹿肉から出た(養鹿されたもの)ことがあったが、マスコミが食べた子の保護者が、「こんなことでシカ肉給食を辞めるようになってほしくない」とかばってくれた。そのような経験もあり、全頭検査を実施するようになった。

・釧路市役所の島田様が、高校の栄養の時間でシカ肉の講義を行ったり、常にPRに努めている。

・シカ肉を使った料理(釧路もみじのみそ漬け)がT1グランプリ全道大会で優勝した。

曽我部様資料より

釧路の場合、勝手にどんどんやってくれる人が多くて有難い!とのこと。

スーパーにて、勝手にシカ肉のレシピを作って、シカ肉の横においてくれている方もいらっしゃるとの事。

上記のように、いろいろなところが全て絡み合い、携わってシカ肉事業が成り立っている。

また、水産業にように「どの魚にするか」と争いになることがなかった。また、シカ肉は農協さんなどに相手にされなかった、という事も影響が大きい。

・イノシシにシカのノウハウが適用できるか?

イノシシの方が鹿よりも飼育しやすく、高知でもイノシシを飼っているところがある。イノシシの方が単価が高いので、導入しやすいのではないか、と思うとのこと。

☆現状・将来への課題

ハンターの高齢化等により、原料が圧倒的に足りない!

個人的には、狩猟に頼るのは限界だと思う。罠に移行するべきだと思うとの事。

生協(COOPさっぽろ)さんは当初食の安全性で導入で難色を示していたが、消費者の方から「シカ肉を食べたい」との希望が上がり、入荷していただけるようになった経緯があ

る。

・生協との取り決めの衛生基準

曽我部様資料より

道内大学獣医が行う全頭検査など、非常に厳しい基準をクリアした肉のみ生協で扱ってもらえる。

小学校のシカ肉給食の導入など、多くの苦労があった。専門家からは「シカ肉が普及するまでは、シカ肉を食べた小学生が大人になるまで30年かかる」と言われていたが、実際は10年で普及できた。

・一般の方向けの「エゾシカ学習館」(11月オープン)前で曽我部様と撮影

エゾシカ学習館の解説ボード。

・工場の工程を、子供にもわかり易くボードで解説している。(エゾシカ学習館

・愛情のこもった、手作りのわかりやすい説明になっている。

・エゾシカ学習館配布資料曽我部様資料より

釧路市役所

産業振興部産業推進室

島田様のご説明より

2013年11月20日(水)

自給率が1%上がると、生産額が121億↑ 970人の雇用増という試算があり、やはり地産地消を進めようということになった。

学校給食で使っている肉は、全て養鹿の肉。

牧場の大きさは、札幌ドームくらいである。

生態捕獲の罠は英知の結集である。楕円形にしていると、シカが助走をつけて飛び越えることが出来ない工夫がある。この形になるまでかなりの試行錯誤があった 。

また、シカの通り道を見つけて罠を仕掛けるにはかなりの経験が必要であり、最近では本州の神社からなどの問い合わせがある。

この5つがエゾシカ有効活用の大きな施策の柱である。

学校給食にエゾシカを導入したことで、子供から大人へ、普及効果があった。

イベントで、シカ肉を使った料理を提供している。平成23年度は阿寒やきとり丼を紹介した。

リバーサイドフェスタ2010というイベントで、エゾシカ肉のひき肉と地元産のほうれん草を使った、「946シカキーマカレー」を販売した。

地産地食くしろネットワークとハウス食品が共同で開発した「946キーマカレー」というレシピをシカ肉にアレンジしたものである。

シカ肉が苦手な方も、ひき肉とカレーなら食べやすいと好評で、用意していた80食を完売した。

このカレーは、「かもめ食堂」という飲食店のスタッフの方に、作ってもらったが、その時にシカ肉に興味を持っていただき、10月からシカの日に参加してもらっている。

釧路市では、元々10月くらいに「ふるさと給食」というのを行っていて、平成19年度からシカ肉のメニューを提供してもらっている。

開始当初は、PTAや学校の先生から問い合わせや疑問の声もあがっていたが、今では受け入れられており、釧路管内でも先進地と言える。

調理師さんがシカの調理に慣れていない、マニュアルにない、高いという事でいろいろ困難があった。

小学校の給食予算は一食194円、食肉はせいぜい100g99円の豚肉が精一杯であったが、調理師さんから「シカ肉を使いたい」という要望もあり、工夫してシカ肉が入って一食分高くなっても、他と平均してうまく予算が折合がつくようにした。

例えば、ミートボールなどは、シカ肉のみだとぱさぱさになってしまうので、鳥のささみを混ぜ、コストを下げることに成功した。

メニューを決めているのは栄養士さんなので、栄養士さんをいかに味方につけるか、が、決め手になったと思う。

シカと地元の阿寒ポークの合挽でコストを下げている。

値段の関係や、100%シカ肉だとパサパサ感がある。

学校給食便りの裏面が白かったため、スペースを借りて印刷させてもらった。親に対してのPRになった。

シカは鉄分が多く栄養が豊富、また何故シカを食べないといけないか、等の説明も併せて行った。

PTAへの配慮も十分行った結果、苦情等はなかった。

釧路のフレンチレストラン「イオマンテ舟崎シェフ」が高校の調理実習を行った。

エゾシカ肉の簡単ロースト地場野菜のフリカッセ・クミン風味

評判が良く、次回の実習も依頼が来ている。

料理人を目指している生徒が対象であり、使ってみたいとのコメントがうれしかった。

最初に、シカの日参加店舗に選んだのが「大衆食堂ジロー」であった。。

理由は2つ。市庁舎内の店舗ということで声をかけやすかったのと、関係機関の方が多く利用する食堂でもあったので、発信力が期待できること。

販売日の前日に、副市長など関係者による試食会を行い、それを新聞記事にしてもらったので、当日は、20分くらいで予定の56食を売り切った。

当初は、店側はシカ肉を使うことに抵抗があった。そこで、「まずは作ってみて食べてみてから判断して」と肉のサンプルを渡して作ってもらったのと、肉の安全性についてもきちんと説明を行った結果、メニューとして採用されたのではないかと考えている。

地産地消くしろネットワークでのお手伝いは、メニュー名の考案、ポップ作成、あと、食券も作った。

これは、カレーが来るまでの時間、裏面に書いてあるシカ肉の栄養成分を見てもらい、理解を深めてもらおうというのが目的だった。

シカ肉の栄養成分については、市の健康推進課と連携して行った。

現在では、ネックとひき肉を使っていて、人気のメニューとなっている。

地元スーパーでもステーキ弁当として提供してくれた。

釧路市はブルターニュ地方と気候が似ているとの事から、ブルターニュ特産のガレットを町おこしにと考えている。それとシカ肉をコラボレートしたのがシカガレットである。

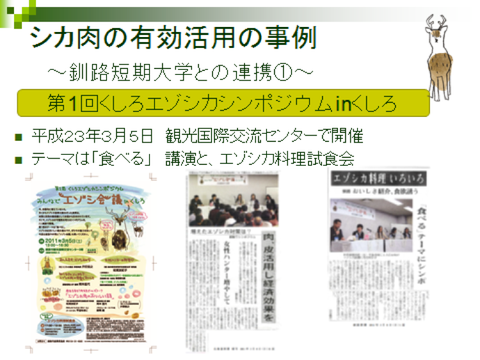

釧路短期大学と提携し、エゾシカシンポジウムを開催した。

かなりの人数が来てくれた。

シカの被害木を使用し、ストラップを作成し、好評であった。

○第2回は、思い切って会場を大きくした。

講演会場は、300人が入るスペース。

右のスペースは、展示スペースにした。

真ん中に、前田一歩園財団の囲いワナを再現。真ん中に見えるのが

ビートカスブロック。

あとは、シカ皮製品やエゾシカ加工品コーナー、北泉開発養鹿事業のジオラマ、エゾシカ交通事故防止パネル展示など

基調講演は、(社)エゾシカ協会 近藤会長

目玉は、全日空ホテル 楡がね総料理長の骨付きもも肉のさばき方実演。

ビデオカメラでスクリーンに映した。

照明は、ライトセンサスで使うライトである。

今回の目玉は、釧路全日空ホテル総料理長 楡がねシェフによる、骨付きもも肉のさばき方実演。

手元もビデオカメラで撮影して、大型スクリーンに映す。

あと、来場者には、写真のシカミートソースを無料で配布した。

製造は、阿寒グリーンファーム。監修は、全日空の楡がねシェフ。

実際資金を出したのは、釧路短期大学である。補助金は出ていない。

初めてスーパーと連携してエゾシカ肉の試験販売をした。

スーパーに枝肉の加工を依頼したが、最初は断られた。牛・豚・鳥と使うたびに加工場を洗浄しているのが面倒くさいとの事で、まずは北泉開発が加工を行うことにした。

北泉開発まで見学に来ていただいて、加工場が清潔であることを確認・納得していただいた。

「絶対失敗できない、シカ肉は失敗したら終わり」と思い、かなり緊張した。

「こどもから大人へ」という流れが見えたのが、この事業

試食販売をして、買われた理由を聞いてみると、

「こどもが給食で食べておいしいといっていたから」

「試食で子供が美味しく食べていたので」

といった意見が意外に多かった。

スーパーが驚くほど、好調に売れた。その結果、常設販売に発展した!

今でも大体一日10個くらい売れている。

内地の方が、珍しいからと買っていく場合も多い。

一般や釧路短大の方が個人的にシカ肉料理のレシピを作ってくださりスーパーに置くことで、スーパー側がそのレシピに合わせた分量の肉を用意するケースも出てきた。

日本で唯一のエゾシカ専門番組、エゾシカゼミナールという番組をFM釧路が実施した。

3年位続けて行っている。パーソナリティの方が直接釧路市と交渉し、50万予算をもらった。

普通は入れない前田一歩財団の森で体験学習を行った。

ネット巻き体験の様子

終わった後はシカ肉バーベキュー

子供と大人とクラスを分け、子供が料理教室で習っている間は、大人は「エゾシカ

栄養学講座」を受けてもらうようにした。

シカ肉コロッケを作っている様子。

ランチに女性が行くような、おしゃれなカフェでもイベントをやりたかった。当初は「シカ肉を調理したことがないから」と店側は消極的であったが、「一か月くらいこちらで個展を開き、客を集めるので、シカ肉料理を出してほしい」と交渉した。その結果評判が良く、今でもシカ肉料理を提供していただいている。

北泉開発の曽我部さんにトークショーを行っていただき。大勢の集客があった。

初めてスーパーに枝肉を渡し、生肉の販売を行ってもらった。

当初はステーキ肉、焼き肉、カレー用ブロック肉、ひき肉を用意した。

ひき肉が意外に一番売れず、焼き肉、しゃぶしゃぶが売れた。

若いお客さんが買ってくれる。年配の方は昔の味が忘れられず苦手なようだ。

若い方は「子供が給食で食べておいしいというから、食べてみようと思った」とのことで、子供向けに行った給食の施策が、親である大人にも影響を及ぼしたことがわかった。

10月~2月のシカ肉が旬の時期に、またスーパーで行いたいと思っている。

釧路市のシカの日イベントに参加店舗が多くなった。

では、何故これほどまでに釧路でシカ肉の有効活用が広まったのか?

まずは、釧路地域の環境として、

① エゾシカによる被害が大きかったこと。(釧路管内で平成20年度の農林業被害額 12億円 北海道調べ)釧路市としては被害額が高い(1億8千万。長野県全体で1億4千万なので一県全体位の被害額である)

②阿寒に広大な森を持ち、独自のエゾシカ被害対策を行っている前田一歩園財団があること

③その一歩園で生体捕獲したシカを牧場で養鹿し、エゾシカ協会推奨マークを取得して事業をしている企業(北泉開発)があること

といった恵まれた環境にある。

さらに、FMくしろの平迫さんと釧路短大の岡本先生が行ったエゾシカゼミナールをきっかけに、それまでばらばらの活動をしていた地産地消くしろネットワークと釧路市、北海道、飲食店、シカ肉加工業者、阿寒やきとり丼、マスコミなどが、「シカ会」という形で、連携して活動できたことが、その要因だったと考えられる。

シカ会連携の例

(例)・イベントでのお手伝い

・ポスター設置のお願い

・シンポジウムのパネル展 など

阿寒エゾシカ研究会と違い、会長もいない、規則もない、参加費もない会。

月に一回シカの日に合わせてエゾシカを食べる。何も規制がないせいか、やるときは集まって積極的に活動する。事務局もないのでわずらわしさもなく、来た人だけでやる。

昔からシカ会で活動されている方はご苦労された時代が長く、一つの楽しみとしてシカ会を位置付けている事もある。

フェスティバルの際、シカ会のメンバーが一気に集まってラーメン店を出店した。

今後の展開として、シカ一頭まるごと活用することによって単価を上げる

困っているから食べるのではなくて、

おいしいから食べる、また、食べることによって環境が守られますよ、と環境に向けていくアピールも必要だと思っている。

・付加価値の高い贈答用の商品と、小売店での販売する安価な加工品の開発

→釧路の地酒の酒粕を使って「酒粕漬け」を検討。

・売上の一部を森林再生の資金に使うなどといった「新たな売れる仕組み」の構築

・供給体制の充実。クリスマスシーズンは需要が多く供給体制が間に合わない一方で、雪が降りエゾシカが捕獲しやすくなってくると需要が落ち込み、在庫が増えるという悪循環がある。

シカ一頭60キロのうち20キロ食肉になると、40キロはお金をかけて産業廃棄物となる。

皮や角を使った活用を考えている。

北泉開発では、シカ皮はきれいに取れる。函館から業者が来て、全部買い取ってくれる。海外か、奈良県でなめして、「セーヌ皮」として高く売れる。なかなか地元ではうまく加工ができない。

ハンターが撃つ場合は散弾銃を使うわけではないが、皮目的ではないので、解体するときに皮はバラバラになってしまい、うまくいかない。

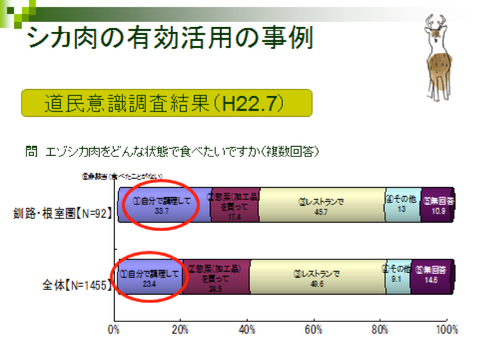

釧路根室圏では、「自分で調理したい」という割合が大きい事がアンケートで分かった。

この表は、北海道が昨年8月に行った調査だが

「エゾシカ肉をどんな状態で食べたいですか?」と聞いたところ、釧路・根室県では、「自分で調理して」という答えが、北海道全体よりも高い割合を示している。それを受けて今年初めて、エゾシカ料理教室を開催した,

「家庭でも作れる中華を教えてほしい」との希望をうけ、ホイコーロー、ザンギ、麻婆豆腐を作った。普段使っている肉とシカ肉を変えるだけでできることを周知に努めた。

部位はモモ肉(100g200円弱)を使った。(ロースは高い)

スケソウダラを使ったさかな味噌に食材をつけて、何か商品を作れないか釧路短大にもちかけた。それで選んだ食材がシカだった。シカの間にクリームチーズ、大根、シカ味噌、酒粕、ピーナッツバターマーマレードなどを使い、釧路あかもみじという名前をつけて大会に出たところ、優勝した。

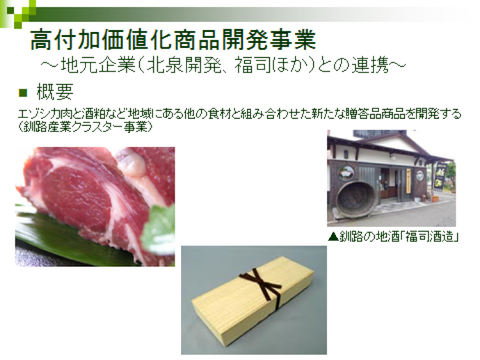

地元企業(北泉開発、福司ほか)との連携し、高付加価値化商品開発事業を起こそうとしている。地元のカラマツや酒粕などを利用しようとしている。

~プレゼンを終わって~

★質問タイム★

Q:シカ事業はペイするか?

A:正直ペイしていない。大きな事業があり、副業としてやっているので何とかなっている。北泉開発がシカ事業を辞めるといったら、正直釧路は立ちいかなくなる。

行政が促しても、強制的にリードするわけにもいかず、難しい。行政側は経営感覚が乏しいので、自分たちももっと勉強しないといけないと思っている。

昔阿寒ではダチョウを飼って肉と皮を売ろうと、建設業関係者が組合を作り、一時かなり売れたが、結局ダメになってしまった。複数の企業が少額のお金を出しあうというのはなかなか難しい。

ジンギスカンも普及に30年かかったと聞いている。シカも時間がかかる。

「ふるさと雇用」という雇用基金は、期限が3年間なのでなかなか良かったが、終わってしまった。基金が終わってからも従業員を使い続けられるようにしないと、クレームになってしまう。

「マルシェ釧路」は釧路管内のアンテナショップを作ろうという試み。

二人雇って人件費は500万円。二年目でかかった人件費を回収しないといけないため、一年目は良いが、二年目の人件費が出せない。

学校給食は試食会に参加した調理士さんから、シカ肉を使えないかと話が来た!

COOPは上から行政でリードしようとしたが、断られたが、組合員の突き上げで取り入れてもらった経緯がある。

セブンイレブン(北海道のみ)も扱ってくれたが、店舗数が非常に多いため、今度は供給量が問題になっている。セイコーマートからは今のところアクションはない。

道庁環境生活課が力を持っていて、「頭数制限をして、まず数を減らしましょう」という施策がメインになっている。なかなか有効活用までには予算はつき辛い。まず農作物を守る、がありきになっている。釧路はシカを焼く施設がなく、ペットを焼く施設では一日3頭しか焼けない。殺せば殺すほど処理に困っているという状況がある。

しかしながら現在は、まず減らそう、それから有効活用をしよう、という考えがメインになっている。

----------------------------------------------------------

白バイの訓練は,国際展示場の大駐車場で行われていました。

ナント名港トリトンがすぐそこに見えます。

こんな所で練習をするなんて、皆さん知ってましたか?

ギラギラ、ジリジリ照りつけるお日様とコンクリートの照り返しで煮え立つ環境での訓練は、傍らで見ているだけでも暑くて死にそうでした。

厚手のユニフォームとベストを着てバイクを走らせる隊員はオートバイのテクニック以上の不屈の精神が必要とされます。

今日の訓練のメンバーは近々開催される全国白バイ競技大会に出場する代表の10人。

女性が4人も入っていたのでビックリ。(女性として嬉しいことです。)

ちなみに男性のバイクは1300cc、女性は850ccに乗っているそうです。

愛知県下には約150名の白バイ機動隊員がいるそうですが、女性はまだ全6人ということです。(でもそのわずか6人中で4人が全国大会に出場するということは、愛知県の女性白バイ隊員は優秀ですねぇ!)

さて、今日見させていただいた競技の練習では、止まってしまうほどゆっくりのジグザグ走行や、とっさの判断で方向を決める走行、スピードメーターを隠してのスピード調整。

タイムを計ってのスラローム走行など。

やはり愛知県警機動隊代表で全国大会に行くだけあってなかなかの腕前!

ということで、みなさん、白バイに止められたら、絶対に逃げたりしない方がいいですよ。

白バイの機動隊員は相当な訓練をしてますから。。。(^^)

==================================

2013年1月30日(水)

教育教育文化・福祉特別委員会県内調査

その2

【藤田保健衛生大学病院・内視鏡手術支援ロボット】

豊明市沓掛町

今回の視察先である愛知県豊明市にある藤田保健衛生大学病院には初めて行きましたが、大きくてビックリしました。

広大な敷地にはシンガポールのラッフルズホテルを思わせるゴージャスなイメージの建物がそびえ立っています。

敷地内にはレストラン、スーパー、郵便局、図書館、そしてフォトギャラリーまであるので病院というより、どこかのレジャー施設のようにも思える雰囲気でした。

さてこの病院での調査は『内視鏡手術支援ロボット』についてです。

この『内視鏡手術支援ロボット(da Vinci Surgical System)を使っての手術を導入しているのは日本では、当病院と東京医療センターの2施設だけということです。

アメリカではもう既に前立腺がん手術の9割と子宮がん手術の6割は内視鏡支援ロボットが使われているということですが、日本では健康保険が前立腺がん手術にしか適用されてないので、その他のがんの手術においては費用が250~350万円くらいかかってしまい、あまり施行されていないということです。

何故保険が前立腺がん手術のみにしか適用されていないかというと、前立腺がん手術は世界でもたくさん行われていてデータが多かったので、その効果や成果を証明することができたのですが、その他の事例はまだその費用対効果を立証するまでに至っていないのが大きな理由だとういうことす。

巨額の費用がかかるだけに、すべてのがん手術に対して保険の適用をしてしまったら、莫大な保険料がまかないきれなくなるということだと思いますが、前立腺がんのみに対して適用されるというのも腑に落ちないところだと思います。

内視鏡手術ロボットの導入に関しては保険でどこまで適応できるかが、今後の日本の先進医療の未来の決め手となりそうですね。

写真は

★内視鏡支援ロボット:ペアでの練習できるようになってます。

★内視鏡ロボットを使っての豚の腸の切開手術をする場面のモニターを見せていただきましたが、3D眼鏡をかけると立体的でよりリアル!

10倍にまで拡大できるそうです。

yk

2013年1月30日(水)

教育文化・福祉特別委員会県内調査

【桶狭間病院 藤田こころケアセンター】

豊明市栄町

教育文化・福祉対策特別委員会の県内調査で豊明市にある『桶狭間病院・藤田こころケアセンター』と”手術支援ロボット等を用いた先進医療”で有名な『藤田保険衛生大学病院』へ視察に行ってきました。

『桶狭間病院・藤田こころケアセンター』は、重度の精神疾患の患者さんも受け入れ体制が整い、長期に渡って入院もできる大規模な病院。

病院入り口すぐのロビーは明るく、まるでホテルのラウンジのよう。

ちなみにラウンジのソファーはドイツ製ということです。

壁、天井、ライティング、家具、壁にかけてあるアートなどのデザインはことごとくオシャレに工夫されており、この空間にいるだけで癒される感がありました。

こちらの病院の年間患者数は1600人超。

日本全国を見渡してもこんなに多くの入院患者さんを受け入れるところは他にはないということでした。

(普通の病院は多くても年間1000人程度の入院しか受け入れられないということです。)

そして腎臓透析ができる精神科の病院は当病院だけ!ということなので、この『藤田こころのケアセンター』がいかにスペシャルな医療施設なのかということが分かりますね。

さて、こちらの病院で一番多い症状は、うつ病。

現在国内のうつ病の発症率は全体で10人にひとりと言われているそうで、特に女性はその発症率が多く、4人に1人に上るそうです。

そして最近では認知症の患者さんも多くなってきており、身体は元気だが、ボケだけが進んでしまっているという症状が特徴、ということもおっしゃっていました。

その他、『統合失調症』(いわゆる精神分裂症だったり、被害妄想、幻覚などで急にあばれたり、大きな声を出したりする症状)の患者さんも多いようです。この『統合失調症』は遺伝の部分も多いようで、幼少期から18歳くらいまでの若いうちに発症するのが殆どだそうです。(ということは今日視察をした議員さんは私を含めて全員、統合失調症はこの先も発症しないだろう!ということになりますね。(笑))

うつ病の話に戻りますが、うつ病は『不眠』からくることが多いので、まずは眠れない原因を解明することが大切!ということでした。

現代社会では子どもの世界も大人の世界も競争の毎日だというこ

とと、インターネットの普及により顔の見えないお付き合いが多くなっているので、実際の付き合い術が不器用な人が増えているのが一因かもしれませんね。

入院用の個室はオシャレなホテルのよう】

【医師の説明を受ける視察団】

我が国では、精神科の入院患者さんの9割が1年未満で退院している一方で、1年以上の長期在院者は約20万人も存在し、ほぼ変化することなく推移しているということなので、早期退院を前提とした、より身近で利用しやすい精神科医療を実現することが課題!ということでした。

精神的な病は人ごとではありません。

私たち誰にでも突然襲ってくる病気だと思います。

ですから、まずはストレスを貯めないで、十分睡眠をとること。

自分なりに工夫をしてストレス解消しながら毎日過ごすことが大切ですね。

yk

(ロビーに置かれていた患者さんの手作り作品【笑顔の源】)

(❤のメッセージカードには患者さんのそれぞれの思いが綴られていました。

家族、笑い、幸せ、絆などの言葉が多い。やはり、みんな人と人との絆を大切にして心から笑いたい!幸せ感を味わいたい!と願っているんですね。)

2012年10月31日〜

11月2日(2泊3日)

文教委員会

県外調査

<視察概要>

今回の視察は、佐賀県内の公立中高一貫教育の取組みと、国内でも先駆的にICT機器を活用して、新しい形の教育を推し進めている佐賀市内の小学校と、キャリア教育を推し進めている普通科高等学校の取組み、九州大学と連携して不登校・ひきこもりをの子供たちや若者を支援する福岡県内でも代表的なNPOの活動や、福岡県立大学で組織運営されている『不登校・ひきこもりサポートセンター』の取組みを調査するために、文教委員会の委員全員で視察に赴きました。

視察先:

1. 佐賀県議会 (佐賀県佐賀市城内)

2. 佐賀市立西与賀(にしよか)小学校(佐賀県佐賀市西与賀町(にしよかまち)

3. 福岡県立城南高等学校(福岡県福岡市城南区茶山(ちゃやま))

4. 特定非営利活動法人 九州大学こころとそだちの相談室

(福岡県福岡市早良区(さわらく)西新(にしじん))

5. 公立大学法人 福岡県立大学不登校・ひきこもりサポートセンター(福岡県田川市伊田)

1. 佐賀県では、平成15年より試験的に、公立併設型中高一貫教育の導入をし、平成18年に1校、平成19年にさらに2校の導入し、現在では4校の取組を通して、不断に検証を加え、よりよき制度となるよう改善。充実に努めているとうことです。

【成果】(佐賀県職員の説明より)

★各学校では、中高6年間を見通した中高一貫教育ならではの取組が行われ、生徒の学ぶ意欲が向上し、表現力や論理的思考が高まっているということです。

★生徒・保護者からのアンケート調査結果からも、中高一貫の教育活動には満足度が高く、新たな中等教育の形として評価を得ている。

★土曜日等を活用した学習会、地域との連携強化により、独自に魅力ある学校作りを推進する動きが拡大した。

【課題】

★高校の接続時期である中学校3年生の教育を一層充実させて

いく必要がある。

★高校から入学する生徒(外進生)にとって、一層魅力ある併設型高校づくりが必要である。

★市町立中学校の生徒・職員との交流を、もっと部活動、行事、授業研究会等を通して促していく必要がある。

2. 佐賀市立西与賀小学校では、ITC機器によるフューチャースククール推進事業を先駆的に進めているということで、全生徒にiPadが支給され、各教室には電子黒板が設置されているということでした。

それにしても電子黒板はスゴイ!

タッチパネルで各生徒のiPadの中身が表示できるようになっていて、先生は自由自在に生徒の書いた文章やワークをみんなの前で紹介したり、訂正、助言したりもできるということです。

ボードの大きさによりますが、写真の電子黒板は約70万円くらいするそうです。。。(まだちょっと高いデスねぇ 。)

【私の感想】

佐賀県の中高一貫教育の取組は日本の教育にとって非常に貴重だと思います。

ぜひとも色々な角度から検証していただき、文科省にその成果と課題をどんどん報告して、全国にも発信していただきたいと思います。

ちなみにアメリカでは、州によって多少異なりますが、学年の数え方は、小学校1年から12年まで、中学(middle school)・高校(high school)になっても1年から数えなおさずに数えて、通常は初等・中等教育を称してK-12(幼稚園(kindergarten)から12年生まで)と呼んでいます。この制度をみても分かるように、高校卒業におけるまでの一貫教育を基本としているので、受験勉強などで、試験のためだけの勉強などにたくさんの時間を取られずに済みます。当然、受験のための塾通いなども必要ありません。

ですから、みんなのびのびと、それぞれの能力にあった、そして興味のある教科を重視した、個性を伸ばす教育ができるようになっています。

もちろん、日本のこれまでの6・3・3年生の教育制度も、いい点もたくさんあると思うので、12年間一貫、あるいは6年間一貫のどちらがいいかは、簡単には結論を出せる問題ではないと思います。

ただ、私の個人的な意見としては、これからの日本は中学、高校、大学受験のあり方は変えていくべきなのではないかと思います。

今の時代は誰もがトップレベルの大学を目指して、大企業や官公庁に勤めるのが、『人生の成功』と考えるような時代ではないと思います。戦後の高度経済成長期の時代では、そんな風潮の中で教育が推し進められてきて、それなりの成果があったと思いますが、これからの時代は、もっと個々のそれぞれの能力を十分に伸ばしてあげれるような、他分野に渡る、そして多様な新しい教育制度が必要なのではないかと思います。

3. 福岡県立城南高等学校では、国内でも研究的な取組としてCCSプログラムを策定し実施しています。「CCS」とは、キャリア教育・コミュニケーション教育・サイエンス教育の3つのキーワードの頭文字を使ったもので、国際社会におけるコミュニケーション能力と科学的な態度を育てるキャリア教育(Career education with Communicative competence and Scientific attitude in global society)の略だそうです。

国際化、情報化、科学技術の発展の中で、社会や経済のグローバル化が急速に進展し、異なる文化の共存や持続可能な発展に向けての国際協力が求められる中、知識基盤社会に対応した人材、つまり「高い視座と大きな志をもった人材」の育成を目指すのが「CCS」 ということです。

【私の感想】

こちら福岡県立城南高等学校では、生徒が実際に社会に出たときに、すぐに役立つ自己スケジュール管理や、ボランティア活動、自主学習など、日常の学校生活でのひとつひとつの取組を大切にきめ細かに指導をしているということでした。

城南高等学校では、殆どの生徒が進学をめざす普通科ですが、こういったコンセプトを持つ高校が、どんな科の高校でも採用され、精力的に取組んでいくことが、次なる日本の教育の課題のひとつなのではないかと思いました。